アズキ(小豆Vigna angularis)実験②植物の好きな光の色/何色に引き寄せられる?

まず概要☞

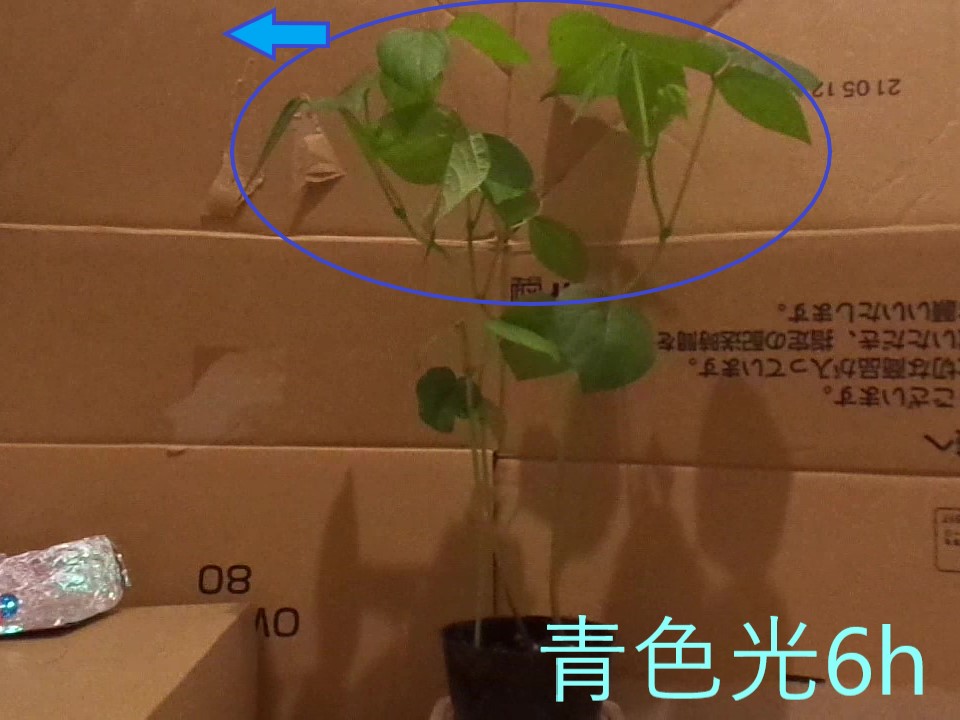

アズキに横から黄色、赤色、青色の光を照射したとき、青色光の方向に向かって屈曲した成長(屈性)を示した。

そもそもの背景

光をきっかけに水と二酸化炭素から養分を生み出す(光合成)を行う植物にとって光は重要な資源である。生存に十分な光を確保するため植物は光源の方向に屈曲して成長することが知られており、例えば室内で育てる植物は窓の方向へ枝葉を伸ばすことがよくある。一方で光は複数の色の集合であることを考えると、植物の屈性は何色の光に対しても生じるのか、あるいは特定の色にしか応答しないのか疑問に感じて今回の実験を試みた。

このことが何か役に立つの?

光を当てることで植物の成長方向をコントロールできたら限られて農地でより多くの作物が栽培出来たり庭木の剪定頻度を減らせるようになると期待できる。それを実現するためには光屈性そのものの機構を理解することが重要である。

実験方法

光照射

.jpg)

図 光源として設置した豆電球

(左)黄色豆電球と電池の接続写真(中、右)それぞれ赤色と青色の豆電球。それぞれの豆電球の下にはアルミホイルを敷き、植物の方向へ光を右側から照射した。

結果

黄色光を照射した場合

4時間照射した。光照射にかかわらず光源方向へのアズキの屈曲観察できなかった。むしろ開始前に光源方向に向いていた頂端部は垂直方向に起き上がった傾向が見られた。

赤色光を照射した場合

10時間照射した。光照射開始前後に関わらず光源方向への屈曲は観察できなかった。しかし10時間経過後、縦方向に伸長していることと旋回するように葉の方向が変化したことが確認できた。

青色光を照射した場合

6時間照射した。光照射後にアズキの頂端部が光源方向に屈曲したことが確認できた。屈曲は頂端部のみに生じており下部茎では生じなかった。

結果から考えたこと

アズキに横から黄、赤、青の光を照射した結果、青色光に対してのみ光源方向へアズキは屈曲した。このことは光屈性が青色光受容体フォトトロンピンによって制御されるという先行研究(*1)と一致する結果となった。また光屈性は光を受けた側と陰になった側で茎の慎重成長速度が異なることによって生じることも知られている(*2)。そのため今回青色光を照射した時、細胞の伸長成長が停止した下部茎では光屈性が生じず、細胞伸長が活発な頂端部周辺にておいてのみ光屈性したと考えた。

また今回の結果から黄色と赤色光によって植物の光屈性は生じないことが示された。黄色光照射時はもともと光源の方向を向いていた頂部が上方向に起き上がった。このことは黄色光をアズキが認識して光を避けようとした応答ではなく、単に重力屈性で上を向いたものだと考えられる。この検証にはもともと屈曲していない植物体で同じ実験を行い黄色光に忌避行動を示すか確認すればよい。(予定なし。正しい結果には適切なサンプルの用意が必須だと反省)。一方で黄・青色光と異なり赤色光を照射したとき、屈曲は生じなかったが、撮影地点に対して葉をつける角度が変化する予想外の結果となった。植物の旋回運動について調べてみるとアサガオ蔓の旋回、高温時マメ科植物の葉の回転などが知られている。また赤色光受容体フィトクロムの生理的機能としては赤色光と遠赤色光の割合を認識した避陰反応が知られている。もしかしたら横からの赤色光に対して陰になった側の部位に光を当てるために旋回した可能性を考えている。(結局、自分の中で納得できる説明は考え付かなかった)

本実験では植物の成長方向を制御する光の色として青色が重要であるとの結果になった。一方青色光による光屈性は植物体頂部付近でしか生じなかった。そのため青色光照射による植物形態の調節は植物芽生えの時点から開始することが重要だろう。

参考

青色光受容体フォトトロピンに依存した植物の生長制御

、光合成研究 19(1) 2009、井上ら植物生理学 第2版

、三村ら、化学同人(2019)、p144

初回編集2021年7月18日